extra015 宇佐神宮とは何か? ⑮ “恐れ多い事ですが、そろそろ本殿の話に踏み入りましょう”

「ひぼろぎ逍遥」「ひぼろぎ逍遥」(跡宮)奥の院 共通掲載

201504021

久留米地名研究会(神社考古学研究班) 古川 清久

カーナビ検索宇佐市南宇佐2859 (℡ 0978-37-0001)

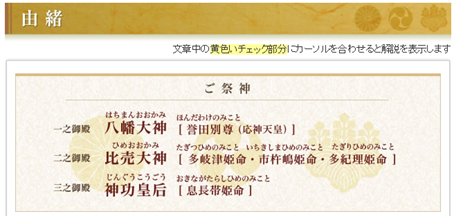

一之御殿 八幡大神誉田別尊(応神天皇)

祭神 二之御殿 比売大神宗像三女神(多岐津姫命市杵嶋姫命多紀理姫命)

三之御殿 神功皇后 息長帯姫命

宇佐神宮公式HPより

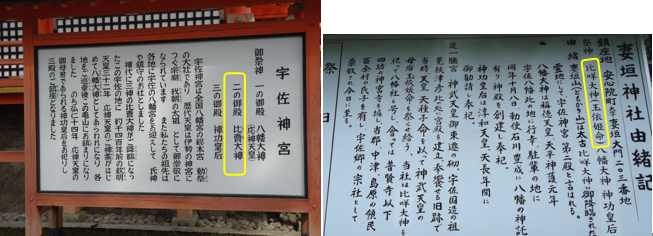

宇佐神宮由緒 妻垣神社由緒

まず、分かりやすいように、宇佐神宮のしばらく前の由緒書と重要な妻垣神社のしばらく前の由緒書を見比べて見ましょう。

問題はヒメオオカミ(両社で表記が異なるためカタカナにしました)とは何かです。

現在の宇佐神宮は、元は「比売大神」だったものを宗像三女神としています(現HPをご覧ください)。

一方、妻垣神社は、これも元は「比咩大神」だけの表記だったものを玉依姫(同社の理解は、記紀の初代神武天皇の育ての母である玉依姫の意味と思われます)と()書きを加えています。

このような重要な祭神(恐らく応神ではなくこちらが主祭神)に関して全く異なる解釈がされているというある種の混乱があることから、ヒメオオカミをめぐって「卑弥呼」「天照大御神」…といったとんでもない説が取りざたされる余地が生じているのです。

その前に、何はともあれこの配神体制がいつから取られるようになったのかを考えて見ましょう。

宇佐神宮沿革

宇佐神宮を九州王朝論の立場から取り上げることについては、少なからざる危うさが付きまといます。

九州王朝論者の内部においてさえ、和気清麻呂の故事でも知られる近畿大和朝廷とのただならぬ結び付きからか、敵とまでは言わないものの、むしろ九州王朝の対極(敵方)と考える向が少なからずあります。

当然ながら、九州王朝論に立場にある研究者の中にも宇佐神宮に古王権の痕跡を探った人を知りません。

しかし、宇佐神宮という最低でも六世紀まではその存在が想像できる神社が仮に九州王朝の敵対物だったとした時、西日本全域から東日本までも版図を伸ばしていたとは全く想像できない事になるのです。

当方も百嶋先生との接触によって、ようやく、七〇一年以前において宇佐神宮は九州王朝の神宮だったと考えるに至ったのでした。

勿論、通説に寄り添う方々はこぞって否定されるでしょうが、注意して考えれば宇佐神宮はその痕跡をなおも持ち続けているのです。

そもそも「八幡宇佐宮御託宣集」によれば、八幡大菩薩(大帯姫)は善記元年に唐より日本に還ってきたというのです。

まず、「善記」そのものも通説派が否定し続ける最初の九州年号なのであって、容易に九州王朝との関係を無視できるはずがない事は明らかでしょう。

そこまで考えるまでもなく、宇佐神宮の祭神については、古来、“主祭神は二の御殿の比売大神ではないか”とか、実は“卑弥呼である”といった多くの疑問が出され提案もされてきたのです。

ここではそのような経緯にはふれず、簡単に九州王朝との関係を考えて見たいと思います。

まず、主神は一の御殿の凡牟都和気(応神天皇)、正面の二の御殿に比売大御神、右の三の御殿に神功皇后が配されますが、当然にも重要なのは、やはり、中央の二の御殿の比売大神でしょう。

その証拠に、そこには勅使門、申殿が置かれているのです。

しかし、宇佐宮が始めからそうであったというわけでもないのです。

顕現は古く、欽明天皇32年(571)といわれ、和銅五年(712)に官幣大社に班幣されたと伝承されているのです。

今の亀山の地での創建は神亀2年(725)であり、その時点では一の御殿の応神天皇が単独で祀られていたとされるのですが、何故か、直ぐ四年後には二の御殿の祭神、姫神、(比売大御神)が天平元年(729)に併祀され、さらに百年近く遅れて平安時代の弘仁14年(823)に神功皇后が三の御殿として祀られ現在の形が成立しているのです。

無論、根拠が僅かしかない私見ですが、数年で二殿、二神とされた経緯は何とも奇妙です。

本来、二の殿の比売大神が祀られていたものが、応神天皇にとって変わり祀られたものの収まらず(治まらず)、あわてて元の比売大神が呼び戻され合せ祀られたものに見えるのです。

では、比売大神とは何か。これが、全ての謎を解く鍵でしょう。ここで、一つの作業仮説を提出します。

もしも、比売大神が女神を意味するお姫様の姫(媛)ではなく、「姫」姓を名乗る男神の姫氏であったとしたらどうでしょうか?

九州王朝論者に限らず、古代史に精通した人ならば誰でも知っている「倭人は呉の太伯の末」という「後漢書」ほかの多くの中国側史書に記載された有名なフレーズが直ぐに浮び上がってくるのです。

いわゆる邪馬台国論争はともかくも、北部九州が倭人の国であったことについては、畿内説論者でも無理に否定する人は少ないでしょう。

「呉」も、もちろん三国志の呉ではなく「臥薪嘗胆」の故事で知られる「呉越同舟」の呉ですが、その王は姓を「姫」と称していたのです。

だからこそ、その周王朝の末裔である姫氏=九州王朝の大王が祀られ、その裔たる天子が通るからこそ宇佐神宮の正面に呉橋(今は呉の工人が造ったとだけ説明される)が掛けられていたのです。

現 在、宇佐神宮庁は二の御殿の比売大神を公式には宗像大社の三女神としているのですが、それは、三御殿制となって以降、比売大神の存在と神功皇后との座りの 悪さによって生じた混乱を解消しようとされた上の事ではあるのでしょうが、いつしか一社、三御殿、五神制という極めて変則的な形になった今の姿は、さらに 一層混乱した姿に見えるのです。

もう一つ、「八幡宇佐宮託宣集」では「我か宇佐宮より穂浪大分宮は我本宮なり」とし、大分八幡宮こそが本宮としているのです。

この大分(ダイブ)についても、九州王朝論者の一部では、太宰府、太保府、太傅府、とは、中国の周の時代の役所名であり、大分は“天子の養育に携わる太傳府が置かれた場所である”との説が提案されています。

その証拠というほどのものではなく一つの傍証でしかありませんが、大分八幡宮の正面には汐井川が流れており、本家移転の箱崎八幡宮も元は大分八幡宮のお汐井汲みの場所でしかなかったのです。

安全な内陸部での王室、皇室の維持には、塩分(ミネラル)分の供給が欠かせない事は言わずもがなでしょう。

太宰府は文字通り現太宰府市が、太保府が小郡市大保に、太傳府が飯塚市大分にあり、三府が筑前に揃い、宇佐神宮と九州王朝との関係が多少とも推定できるのです。(HP「倭国筑紫王朝」より要約)

さらに別の側面から考えて見ましょう。

宇佐神宮の西に位置する呉橋からは旧道が近くの「化粧井戸」を通り、一路、中津、豊前、採銅所のある香春岳へと勅使道が延び、さらに大分宮から太宰府へと延びているのです。

その中間とも言える豊前市四郎丸山田にも住吉大神を祭る大富神社があり今も「勅使井」が置かれています。

当 然にも近畿天皇家、大和朝廷からの勅使と説明され、和気清麻呂も含め明治期にも使ったとはされてはいるのですが、辛国息長大姫大目命、忍骨命、豊比咩命の 三神を祀る香春岳一帯と宇佐との行路上にあるだけに、九州王朝の本拠地である太宰府、久留米高良大社とこそ通じていたと考えたいのです。

もしも、近畿天皇家の勅使であったなら宇佐神宮の呉橋の下を流れる寄藻川河口に鎮座する宇佐市和気(ワキ)の古代の岬(浅潟地は岬がに港になる)柁舵鼻神社辺りに直接船付けしそうなものでしょう。

事実、同社の縁起にはそう書かれています。

また、この古代官道を利用する勅使も、しばらくして途絶え、ようやく明治期に復活したとも伝えられているのです。

では、天皇または天皇の勅使しか渡れないとされた呉橋を渡った後、その一行はどこへ向かうのでしょうか。当然にも、上宮の二の御殿正面にある申殿、勅使門でしょう。

今は失われているらしいのですが、「この勅使門の内側には神棚が置かれ阿蘇の神と高良玉垂命が祀られていた…」と、以前、神社関係者から直接聴いた事があるのですが、非常に興味深い話であり以来九州王朝との関係を考え続けています。

ここで、何時の時点かで本来の祭神「比売大神」と一の御殿の祭神「誉田別尊」とが入れ替わったと想定して見ましょう。

それまで誉田別尊はどこにいたのでしょか。境外社ですが、宇佐神宮の摂社に「鷹居神社」があります。

こ の応神天皇、神功皇后、仲哀天皇を祀る神社には「八幡宇佐宮御託宣集」に基づいて「…この兩所は、宇佐郡の大河にあり。鷹に代り瀨を渡り東の岸の松に居し き。また空を飛び西に岸の地に遊す。故に鷹居瀨社と云ふ。この鷹は、これ大御神の變なり。大神比義、祈り奉りこれを顯す。祠を立て、祭を致すなり。…」 (日本國御遊化部)という縁起があります。

辛島氏、大神比義の時代、誉 田別尊はこの地にあったと考えられます。古来、神社と寺院は形を変えながら、時の権力に合わせ、時としては神社、時としては寺院に装いを変えながら生き延 びてきたのですが、その神社と言えども、時々の勢に合わせ、時として祭神を隠し、入れ替え、あるいは合祀してきたのです。

それは、奉祭する神とその氏族を守るためであり、それ以外に仕方がないことではあったでしょう。

ただ、そうして入れ替えられ排された神といえども、祟りを恐れてもあるが、決して粗末に扱われることはなく、どこかに祀られていることが多いのです。

そうした眼で、一般にも手に入る「宇佐神宮御本殿について」を見ると、八幡宮様式の社殿側面図(最後部に添付)の下に平面図が書かれ、通常、容易には入れないために殆ど垣間見ることができない神宮の配置が分ります。

これを見ると、前述の大富神社には祀られている本来の祭神=住吉大神、春日大神、妙見神が排されるものの決して粗末にされる事なく祀られているのではないかとの推定が一応できます。

ただ、この春日大神が藤原氏を意味するものか、阿蘇神であるかは実物を見ないこともあり判りません。

こ こで、宇佐のまほろばを、安心院、院内としたのですが、院内インター付近には、今も、天御中主命他を祀る北辰神社があり、安心院インター付近にも住吉大神 を祀る飯田神社があります。また、春日大神は、境内の下宮近くにもあり、宇佐市役所付近の古代のウヲーター・フロントに今も確認できます。

さらに踏み込みましょう。

弘仁14年(823)に神功皇后が三の御殿として祀られたとしましたが、もし、住吉大神が比売(姫)大神であり高良玉垂命であったとすると高良大社で触れた「高良玉垂宮神秘書」(同紙背)の上注「高良大明神は神功皇后と夫婦なり」が生きてくるのです(高良大社の項参照)。

弘仁14年(823)に神功皇后が三の御殿として祀られたとしましたが、もし、住吉大神が比売(姫)大神であり高良玉垂命であったとすると高良大社で触れた「高良玉垂宮神秘書」(同紙背)の上注「高良大明神は神功皇后と夫婦なり」が生きてくるのです(高良大社の項参照)。

なぜなら、高良玉垂命と夫婦であることを知っていたからこそ、三の御殿の神功皇后の傍に住吉神=高良玉垂命が置かれ、また、宗像三女神と入れ替えられた後も、住吉神社としてそばに置かれたと見ることができるからです。

ここで、小さな点にも触れておきます。久留米市の大善寺玉垂宮が高良玉垂命を祀ることは前述していますが、大善寺町には玉垂宮と別に天台宗の古刹大善寺があり、この大善寺と全く同じ「大善寺」という字が宇佐八幡宮のすぐ近くにあるのです。場所は寄藻川の上流、呉橋から2、300メートルほどのごく近い場所で、下宮からも500メートルとは離れておらず、実際、現在も曹洞禅宗の大善寺があることに奇妙な一致を見て面白いと考えています。

この宇佐の大善寺には今も大きな弥勒菩薩が置かれており、この巨大仏像は明治の廃仏毀釈の時期に、この寺にと移されたと聴いています。これが偶然であるはずはなく、古代の神宮寺であった事のなごりだったと思っています。

ここで宝物館の御輿についても考えておきます。参拝者の一割も訪れない宝物館の中心的な展示物が三基の御輿です。写真撮影が禁止されていることから、最近鬼籍に入った神社考古学者から入手した資料から一枚の古い写真を既に掲載しておきます。

真中の御輿だけに鳳凰が飾られていますが、この御輿は現在の御殿の並び方とは異なり、一の御殿の応神天皇のものとして説明されているのです。

そのことにも疑問を持つのですが、この木瓜紋(剣唐花)も高良大社(高良玉垂命)に配された神紋なのです。これらのことから、宇佐神宮もその原型は九州王朝の大王を祀るものであったのではないかという問題に行き着くのです。

誤解を恐れずに言えば、古田史学の会系の本流の九州王朝論者の間でさえも津田左右吉以来の通説を無視できず、神功皇后は卑弥呼や九州王朝の大王の業績を置き換えたものとしており、神社庁はもとよりこのような話は受け入れられない内容でしょう。

このため、神武はともかく第二代綏靖から第九代開化までのいわゆる欠史八代の天皇を全くの架空と考える向きが多いのです。

権 力=近畿大和王権に対して尻尾を振るしかない者は、所詮、研究者ではなく、古代史村、考古学村の住民でしかないためしかたがないとしても、大和朝廷の都合 に合うように書かれたもので、所詮、偽書の一つでしかない「日本書紀」「古事記」をいかに徹底的に読もうが、通説の大家の説に学ぼうが、ほとんど真実に近 づくことはできないのではないでしょうか。

結局は不比等の仕組んだ迷路に踏み込ことにしかならないのです。

高良大社は、高良玉垂命、八幡大神、住吉大神の三神を祀るのですが、高良玉垂命と住吉大神とは別の神とされています。

この点にもふれないと新たな混乱を生じかねないから断っておきたいのですが、百嶋由一郎氏は六十数年の神社研究を元に、三つ巴の神紋を使った住吉大神には前の代と後の代があったと言残しています。その高良大社はこの二つを使い分けているのですが、到津家の屋根瓦にも左三つ巴と三五の桐が見て取れます。

三五の桐は神功皇后の神紋ですが、辛島、大神比義に続き、千年続いた到津家も、天下り先を貪欲に求め続ける神社庁から遂に排されることになったようです。

まだまだ書きたい事はあるのですが、あまり宇佐神宮ばかりを取り上げても読者が嫌がられると思う事から、ここでいったん中断することとしたいと思います。

少しは宇佐神宮に対して関心を持って頂いたのではないでしょうか?

最後になりますが、宇佐神宮と妻垣神社とに認められる姫大神を巡る混乱の背後にも、北辰神社を奉祭する氏族と春日神社を奉祭する氏族との対立を見て取る事ができそうです。

藤原氏自体がこの春日神社(実は草部吉見系)を奉祭する氏族の中から登場し成長しているのであり、妻垣神社に現れた神武天皇も実は第10代とされ格上げされた崇神天皇の事だと透けて見えます。

私達はこれらの多くのベールを剥ぎとることなくしては、決して古代を見通すことはできないのでしょう。

今後とも、日本のダビンチコードとも言うべき宇佐神宮=従って九州王朝の古代神宮を探る作業は続きます。なお、宇佐神宮についてはしばらく休憩します。

高良大社に残る古文書「高良玉垂宮神秘書」→

九州王朝の最後の天皇であり高良玉垂命(開化)と神功皇后の間に生まれた長男を祀る

このことも含めていずれ書く事にしましょう。